Fallbeispiel Community Marketing

Tripadvisor ist die größte Reise-Community, auf der Reisende und Mitglieder ihre Erfahrung über Reiseziele, Unterkünfte und Sehenswürdigkeiten austauschen. Die Reisenden schreiben Berichte und tauschen Erfahrungen aus. Mehr als 170 Mio. Bewertungen speichert die Plattform, und es kommen täglich einige tausend hinzu. Das Netzwerk wächst durch den Austausch der Teilnehmer untereinander, die den genau segmentierten »user generated content« in der Community hinterlassen. Für den Anbieter in der Reisebranche bietet Tripadvisor eine ideal segmentierte Zielgruppe. Die Besucher planen eine Reise, suchen nach Transportmitteln, nach Sehenswürdigkeiten oder anderen Informationen über den Zielort. Er hat die Möglichkeit, seineWerbung auf der Plattform zu positionieren und in das Blickfeld seiner Zielgruppe zu gelangen.

Die Werbung ist die Einnahmequelle von Tripadvisor. Die Suchenden bekommen die Informationen kostenlos und erhalten damit eine Beratungsdienstleistung, die sonst in Reisebüros erbracht wird und die sie praktisch mit der Vermittlungsprovision der Reisebüros gezahlt haben. Auf der Bewertungsplattform schaut der Besucher sich die Empfehlungen der anderen Reisenden an. Für diesen Dienst zahlt letztlich der Werbetreibende.

Tripadvisor ist ein Beispiel für die Wachstumspotenziale einer Community, für die Synergien unterschiedlicher Anbieter und für das Geschäftsmodell des indirekten Ertrages.

Fallbeispiel Konversionsquote

„Wir geben ja 200 Euro pro Tag für die Werbung bei Google aus!“ Klaus Karre ist entsetzt. Er ruft seinen Assistenten zu sich, der sich speziell um die Anzeigenwerbung kümmert. Der hat sich allerdings schon vorbereitet. Marcel Kantrol ist zwar noch neu im Unternehmen, bringt allerdings reichhaltige Erfahrungen im Web-Marketing mit; er hat bereits einige Statistiken erstellt.

„Schauen sie mal hier, Herr Karre, ich habe die Zahlen der letzten 30 Tage zusammengestellt.“ Marcel öffnet seine Excel-Tabelle am Laptop. „Wir kaufen für die 200 Euro durchschnittlich 1.000 Besucher pro Tag oder 30.000 in den letzten 30 Tagen ein.“

Klaus Karre ist noch immer beunruhigt, denn noch ist ihm nicht klar, wo die 6.000 Euro aus den letzten 30 Tagen verschwunden sind. Dafür kann er doch zwei Verkäufer einstellen, die in seinem Laden die Kunden direkt beraten und die Tuningteile für Autos an den Mann bringen. Auf diesen Einwand ist Marcel gefasst.

„Sie haben doch schon 3 Verkäufer im Tuning-Shop. Was wir brauchen sind Kunden. Verkäufer haben wir genügend. Von den 30.000 Besuchern im Webshop haben leider 20.000 gleich wieder weggeklickt, weil sie eigentlich etwas anderes erwartet hatten. Immerhin haben sich von den restlichen 10.000 Besuchern ein Viertel etwas in den Warenkorb gelegt und sind zur Kasse gegangen.“

Im Kopfrechnen ist Klaus gut, deshalb bleibt er nervös, weil ja von den 30.000 Besuchern nur 2.500 mit dem Einkaufskorb zu der Kasse gehen.

„Immerhin haben 600 Kunden etwas gekauft,“ beruhigt Marcel seinen Chef, der aber kontert: „Herr Kantrol, Sie wollen mir gerade erzählen, dass 98 % der Besucher in ihrem Webshop verloren gehen? Da kann aber sicher etwas verbessert werden. Das ist ja das reinste Verlustgeschäft.“

„So würde ich das nicht darstellen, denn Sie haben im Durchschnitt für 10 Euro eine Bestellung ins Haus bekommen – 6.000 Euro geteilt durch 600 – und das kriegt auch der beste Verkäufer nicht hin.“

„Aber an der Abbrecherquote müssen Sie etwas verbessern.“ Klaus Karre lässt das Thema abklingen, denn er hat gerade im Kopf überschlagen, dass bei seinem durchschnittlichen Bestellwert von 150 Euro die Kosten der Bestellung nur 0,6 Prozent vom Umsatz betragen.

Fallbeispiel Zielaktion und Kosten

In der nächsten Sitzung kommt Ferdinand Mark auf die Frage nach der Zielaktion zurück. „Ich habe einige Recherchen angestellt und sogar die Kosten herausfinden können, die wir pro Bestellung haben.“

Im Anschluss an die erste Auswertung hatte der Geschäftsführer bereits den Eindruck, dass die Besucher von den Preisvergleichen, Communitys und aus der Anzeigenwerbung zu teuer eingekauft werden. Diese Schlussfolgerung war jedoch etwas voreilig, denn Ferdinand liefert zusätzliche Informationen über die Erfolge im Sportshop.

|

Besucherquellen |

Anzahl |

Aufwand |

Zielaktionen (ZA) |

Konversions-quote |

Kosten/ZA |

|

SEA (Anzeigen) |

42.000 |

15.000,00 € |

1.250 |

2,98% |

12,00 € |

|

SEO (Generische Suche) |

58.000 |

4.500,00 € |

690 |

1,19% |

6,52 € |

|

Portale (Shopping) |

31.000 |

6.000,00 € |

540 |

1,74% |

11,11 € |

|

Preisvergleiche |

12.000 |

8.000,00 € |

210 |

1,75% |

38,10 € |

|

Communitys |

16.000 |

2.500,00 € |

360 |

2,25% |

6,94 € |

|

Display Werbenetze |

89.000 |

18.500,00 € |

250 |

0,28% |

74,00 € |

|

Stammkunden (CRM) |

18.000 |

3.000,00 € |

980 |

5,44% |

3,06 € |

|

Verlinkungen (Affiliates) |

9.000 |

2.500,00 € |

520 |

5,78% |

4,81 € |

|

Gesamt/Durchschnitt |

275.000 |

60.000,00 € |

4.800 |

1,75% |

12,50 € |

Tabelle 4.1.2-1: Konversionen aus den Besucherquellen

Er zeigt dem Geschäftsführer, inwiefern sich die Bewertung ändert, wenn er die Bestellungen als Zielaktion hinzunimmt. Nun steht die Display-Werbung ganz schlecht da, denn mit der geringen Konversionsquote ist der Umfang der Kosten pro Bestellung höher als der entsprechende Umsatz. „Und von der Marge ganz zu schweigen“, beschwert sich der Geschäftsführer. „Wir dürfen nicht mehr als 10 Euro pro Auftrag ausgeben, sonst rutschen wir in die Verlustzone.“

„Dann müssen wir den Shop verbessern“, erwidert Ferdinand. „Denn wir brauchen mehr Bestellungen von den jetzigen Besuchern.“

„Außerdem haben wir schließlich nicht nur die Werbekosten, der Shop muss betreut werden, die Sportartikel müssen eingekauft und ins Netz gestellt werden, und am Ende kümmert sich die Administration noch um Rechnungen und Zahlungen. Das sollten wir auch kalkulieren.“

Ferdinand bittet erneut um etwas Zeit zur Recherche und Aufbereitung der Daten.

Fallbeispiel Bestandsmarketing

„Die Hardware dient nur zur Neukundenbeschaffung, verdient wird an den Dienstleistungen.“ So oder ähnlich werden die Marketingstrategien argumentiert, mit denen das Stammkundenpotenzial aufgebaut wird. Im Web-Business lässt sich das Marketing für diese Zielrichtung sehr viel besser kombinieren als in einem Büro oder Ladengeschäft, wo der Kunde in einzelne Abteilungen wechselt und unterschiedliche Ansprechpartner vorfindet.

Das Marketing im Web-Business ist zielgruppenorientiert und das Produkt tritt in den Hintergrund. Virtuelle Güter werden über das Web vermittelt: Bestellungen, Zugänge, Downloads, Ratschläge, Dienste, Vermittlungen, Gutscheine, Informationen oder Zahlungsdaten. Die Vermarktungsart ist auf Synergie ausgerichtet und die Argumente offerieren zusätzlichen Nutzen bei der gleichen Zielgruppe. Die einfachste und kostengünstigste Ansprache ist bei der eigenen Kunden- und Interessentengruppe möglich, deren Bedarf der Anbieter kennt und die er auf die rentabelsten virtuellen Güter hinweisen kann.

BitInfo setzt dieses Konzept bei der Vermarktung seiner Dienstleistungen um. Der Online- Shop nimmt Bestellungen auf und bringt Kunden zum Unternehmen ebenso wie das Beratungs- und Schulungsportal. Über diese Quellen werden die Adressen und Kontakte zur Zielgruppe gesammelt. Ein guter Rohertrag wird mit dem Cloud-Computing generiert, denn das erzeugt steigende Grenzgewinne. Jeder neue Teilnehmer im Rechenzentrum bringt zusätzliche Deckungsbeiträge, denn die Kapazität steht bereit und erfährt mit neuen Kunden eine bessere Auslastung.

Wenn also das Marketing die Zielgruppe erreicht, sollte das virtuelle Gut mit dem höchsten Ertrag zum geringsten Aufwand dort vertrieben werden. Und der geringste Aufwand ist bei den Interessenten erforderlich, die bereits eine gefestigte Verbindung zum Unternehmen haben. Die beste Segmentierung der Zielgruppe sind die bereits akquirierten Kunden.

Der Bestandseffekt sorgt bei virtuellen Gütern für eine überlineare Steigerung des Gewinns. Zum einen werden die Marketingmaßnahmen im gesamten Bestand wirksam und kumulieren sich mit jedem Durchlauf durch die Wachstumsspirale. Zum anderen verursachen die Stammkunden die geringsten Akquisitions- und Abwicklungskosten. Der Grenzgewinn als Kontrollgröße steigt und liefert damit klare Signale, die eingeschlagene Strategie zur Nutzung des Bestandspotenzials weiter zu verfolgen.

Kostenaufstellung

Zu Beginn der Sitzung erklärt Ferdinand, auf welche Weise er die Daten aufbereitet hat. Er hat mithilfe des bestehenden Potenzials, also der Summe der Besucher aus allen Quellen, berechnet, mit welcher Rate daraus Käufer werden. Hierfür hat er die Kosten erhoben. „Die Kontrollgröße ist die Konversionsquote, und mit ihrer Erhöhung ist es uns möglich, beim Sportshop die Kosten bei der Ausschöpfung unseres Potenzials zu minimieren.“

In der Aufstellung zur Usability zeigt er dem Geschäftsführer, wie die Quoten auf den ein- zelnen Stufen der Konversionspyramide die Kosten pro Bestellung beein ussen.

„Die Konversionsquote gibt den Anteil der Besucher an, die von einer Stufe zur nächsten gelangen, der Rest verlässt die Website. Auf der ersten Stufe gehen 34 % der Besucher (93.500, siehe Tabelle 4.1.2-2: Usability und Konversionskosten) zum Webshop, dazwi- schen liegt die Abbruchrate (66 ). Sie verursachen den Akquisitionsaufwand für die An- werbung (Findability), den wir in der letzten Sitzung mit 60.000 € ermittelt hatten. Neben dem Akquisitionsaufwand. mithilfe dessen die segmentierten Besuchergruppen auf die Webpräsenz gebracht werden, haben wir einen kalkulatorischen Aufwand für Erstellung und P ege des Shops von .600 . In dem Beispiel zur Usability sind alle bezahlten An- zeigen, alle Suchergebnisse, alle Vermittlungen von anderen Webseiten und alle Stamm- kunden zusammengefasst.

Darauf folgen die Stufen der Usability, die die Kaufwilligen und Käufer anhand der Inte- ressenten generiert. Der Aufwand wird nun nicht mehr nach xen oder variablen Kosten unterschieden, denn diese Klassi zierung ist ohnehin nur von der Fristigkeit der Betrach- tung abhängig. Während der Shopbesucher noch 0,67 € an Aufwand verursacht, kostet jede Bestellung über den Webshop 14,17 €.

|

Usability |

Anzahl |

Aufwand kum. |

Quote |

Stückkosten |

|

Shopbesuche |

93.500 |

62.600,00 € |

34,00% |

0,67 € |

|

Warenkörbe |

24.000 |

66.600,00 € |

25,67% |

2,78 € |

|

Bestellungen |

4.800 |

68.000,00 € |

20,00% |

14,17 € |

Tabelle 4.1.2-2: Usability und Konversionskosten

Der Geschäftsführer will einsparen: „Wie wir in der letzten Sitzung gesehen haben, geben wir das meiste Marketingbudget für Anzeigenwerbung und Display-Werbung aus. Lässt sich denn feststellen, wo wir überhaupt Geld verdienen? Fangen wir doch bei den dicksten Brocken an und überprüfen die Rentabilität bei der Werbung.“

Fallbeispiel Verbesserung der Usability

Alle Zahlen sahen so gut aus. Der Webshop hatte 300.000 Besucher im Monat und die Bestellungen waren für Harry Waglaus zufriedenstellend, bis er mit einem Kollegen sprach, der eine ähnliche Produktpalette im Web anbot. So ganz offen sprachen sie nicht über die Umsätze, aber im Verlauf des gemeinsamen Abendessens kam heraus, dass beide so ungefähr 5.000 Bestellungen im Monat verbuchten. Das erschien Harry Waglaus ganz plausibel, bis sich herausstellte, dass der Kollege nur 150.000 Besucher brauchte.

150.000 Besucher statt seiner 300.000 bedeutet doch, dass nur die Hälfte der Marketingkosten gebraucht wird, um die gleichen Bestellungen zu generieren. Das schien Harry ein erstrebenswertes Ziel zu sein und er fragte einen Berater, der sich mit der Betreuung von Webseiten auskennt. Der rechnete ihm die Vorteile seines Kollegen anhand der Konversionsquote vor. Während bei Harry Waglaus nur 1,7% seiner Besucher zur Zielaktion „Bestellung“ gefunden haben, wandelte der Kollege 3,4% seiner Kontakte in Erfolg um. Harrys Konversionsquote war nur halb so groß und der Berater versprach, das gemeinsam mit dem Webmaster zu ändern.

Zunächst würden sie Fehler analysieren, die den Besucher verwirren oder von dem weiteren Weg durch die Website abbringen. Schließlich ist er ja mit einem guten Willen auf die Website gekommen und in der Erwartung etwas für seinen aktuellen Bedarf zu finden. Aus der Analyse werden Aktionen auf eine ToDo-Liste geschrieben, die sein Webmaster abarbeitet. Dann werden im Controlling die Daten erfasst, die die Besucher auf ihrem Weg durch die Website hinterlassen. In Zweifelsfällen werden die Ergebnisse von A/B Tests verglichen, mit denen zwei Varianten von Webseiten parallel laufen. Dann werden die Konversionsraten als Ergebnisse der Aktionen in eine Datenreihe geschrieben, um die Fortschritte zu dokumentieren und in einer Grenzwertbetrachtung die Dynamik der Verbesserungen zu erfassen.

Der Berater malt für Harry Waglaus eine Spirale auf, die das Verfahren illustriert. Er weist ihn darauf hin, dass alle an einem Strang ziehen müssen, um die Verbesserungen in der Usability zu einer Ertragserhöhung werden zu lassen – der Webmaster, der Controller, die Grafiker und die Mitarbeiter in der Auftragsbearbeitung und Abwicklung.

Harry ist motiviert und schreibt sich parallel zu den Projektfortschritten die Veränderungen seiner Ertragszahlen raus. So ergibt sich für ihn eine Datenreihe der Kontrollzahlen, an der er die Veränderungen ablesen kann. Das motiviert ihn noch mehr, denn letztlich macht er mit der gleichen Besucherzahl, mit dem gleichen Marketingbudget und mit der gleichen Infrastruktur nach einem fünfmaligen Durchlauf der Spirale schon den doppelten Umsatz, weil seine Konversionsquote verdoppelt wurde.

Fallbeispiel Job.de

Der Arbeitsmarkt eignet sich gut für die wechselseitige Ergänzung von Leistungen für die Zielgruppen der Arbeitsanbieter und – nachfragenden. Mit Hilfe des Verbundeffekts werden die Marketingkosten niedrig gehalten, die bei Beratern und Vermittlern einen erheblichen Teil der Akquisitionskosten ausmachen.

Mehr als 90% der Marktteilnehmer informieren sich bei der Stellen- und Bewerbersuche im Web. Job.de hat ein weit verzweigtes Netzwerk von Kooperationspartnern aufgebaut, die im Verbund werben oder andere Dienstleistungen für den Arbeitsmarkt anbieten: Rechtsbeistand, Software, Bewertungen und Tests, Literatur, Versicherungen, Karriereberatungen. „Relocation“, Verbände und viele andere Partner bieten im Verbund ihre Leistungen für den Arbeitsmarkt an.

Abbildung Verbundpartner Job.de

Die Plattform Job.de hat das Geschäftsmodell des Verbundmarketings perfektioniert. Sie erhebt für die Vermittlungsleistungen und die Präsenz auf der Plattform Gebühren.

Mehrere 100.000 Stellenangebote und Lebensläufe von Suchenden halten die Frequenz von mehr als 3 Mio. Besuchern pro Monat hoch (Mediadaten 2011). Newsletter und E-Mails werden regelmäßig versendet.

Die Verbundeffekte im Netzwerk und die Ergänzung von Angeboten für beide Seiten des Arbeitsmarktes sind wesentliche Vorteilsargumente.

Fallbeispiel Support Apple

Apple hat trotz seiner Größe als eines der wertvollsten Unternehmen der Welt einen überdurchschnittlich guten Support.

Die persönliche Beratung in einem Apple-Store ist eine ganz spezielle Variante im Vertriebskonzept von Apple. Der Besuch verursacht den größten Aufwand und verursacht die höchsten Kosten bei Apple. Deshalb lernt Apple in allen Ländern Mitarbeiter für den Telefonsupport an und hat so ein weitverzweigtes Netz von telefonischen Beratern.

Während des Telefonates werden die Anforderungen und Fragen entweder beantwortet oder vorgefertigte Textbausteine nehmen ihren Weg über E-Mail zu dem Kunden. Diese Standardantworten sind Ergebnisse des Lernprozesses im Unternehmen, mit dem die wichtigsten Informationen bereitgestellt werden. Die Beantwortungszeit wird reduziert.

Noch effizienter ist die Bereitstellung der Textbausteine im Rahmen eines Chats oder einer Supportseite mit FAQs. Der Einsatz von wertvoller Arbeitszeit für wiederkehrende Aufgaben wird reduziert. Der Lerneffekt über die Anfragen der Kunden wird in Kostenersparnis umgesetzt.

Eine weitere Vereinfachung erzielt Apple mit der Kundencommunity discussions.apple.com. Kunden beantworten die Fragen der anderen Teilnehmer und geben Anwendungsbeispiele für Hard- und Software. Bei Bedarf schaltet sich ein Apple-Mitarbeiter hinzu und gibt weitere Hilfen. So profitieren sowohl Apple als auch der Kunde und der Support ist entlastet.

Fallbeispiel Chefkoch

Die Kochcommunity chefkoch.de wurde im Jahr 1998 gegründet und hat sich zu Europas größtem Kochportal entwickelt. 1,5 Mio. angemeldete Nutzer haben rd. 250.000 Rezepte eingestellt, und die Community wird von 10 Mio. Teilnehmern monatlich besucht. (Stand 2014)

Der lineare Effekt lässt sich zumindest ungefähr an der Druckauflage von 250.000 ablesen. Die mehr als 30 Mio. Besuche weisen auf die sehr viel höhere Aktivität im Netzwerk der Community hin.

Selbst wenn die Anzahl der Nutzer nicht weiter steigen würde, birgt die Community ein ungenutztes Potenzial. Eine Erhöhung der Kontaktfrequenz lässt dennoch die Anzahl der Besuche zunehmend wachsen und steigert damit den Wert der Community als Werbeträger.

Abbildung Chefkoch.de in verschiedenen Medien

Fallbeispiel Zeitung kreativ

Das Web hat die Entwicklung fortgeführt. Nachrichten, Informationen und Newsletter werden wie die Anzeigenblätter ausschließlich durch Werbung finanziert. Über das Netzwerk lassen sich die Inhalte einfach und teilweise kostenlos sammeln. Der Nutzer erhält die zuvor wertvollen Inhalte kostenlos, und das Geschäftsmodell wird indirekt von den Werbetreibenden finanziert.

Mit dem Online-Journalismus ist eine neue Branche mit neuen Berufsbildern entstanden. Zeitungen werden nicht mehr ausgesendet, sondern interaktiv gelesen und kommentiert. Damit werden sie auch nicht sequentiell gelesen, sondern exploriert. Die Web-Zeitung ist multimedial, sie kombiniert Bilder, Texte, Videos und Ton.

Die Leser wirken an der Erstellung der Zeitung online mit, diese Art der Interktion wird als Tablet-Journalismus bezeichnet. Der Pressekodex soll zwar auf das Web ausgedehnt werden, aber oft genug ist eine Trennung zwischen Werbung und Inhalt nicht erwünscht und der Text wird ebenso wie die Werbung „suchmaschinentauglich“ verquickt.

Durch den Web-Journalismus wurde ein Angebot geschaffen, dass sich mit dem Begriff „Zeitung“ nur unzureichend beschreiben lässt. Es entsteht vielmehr ein neuer Markt für Unterhaltungsprodukte, die ihren Ausgangspunkt bei der Übermittlung von Neuigkeiten haben.

Zeitung konventionell

Die erste Tageszeitung kam 1650 in Leipzig heraus. Seitdem wurden Nachrichten für Zeitungen von Redakteuren recherchiert, aufgeschrieben und von einem Verlag auf Papier gedruckt. Der Leser kaufte die Zeitungen und bezahlte direkt den Preis für das Produkt. Der Inhalt der Zeitungen wandelte sich, und zu den Nachrichten gesellte sich die Werbung, die nun zur Finanzierung der Zeitungsherstellung beiträgt. Der Teilmarkt der Zeitungen ist alt und gesättigt. Hier gelten viele Voraussetzungen für die traditionellen ökonomischen Analysen und Planungen: der Markt ist gesättigt, es gibt viele Nachfragende, sie orientieren sich bei vielen Anbietern vornehmlich am Preis, die Informationen über Märkte und Techniken stehen allen Teilnehmern zur Verfügung, Rationalisierungen entscheiden über die Wettbewerbsfähigkeit, der Homo oeconomicus agiert, usw.

Die daraus abgeleiteten Aktionen, die wirtschaftlichen Modelle und die Strategien sind konventionell und auf den Erhalt von Strukturen ausgerichtet. Die Grenzerträge nehmen bis auf Null ab, die traditionelle Ökonomie ermittelt dort das Ertragsmaximum. Die Herstellung der Zeitung wurde optimiert, d. h. Kostenminimierung in bestehenden Strukturen.

In den letzten Jahrzehnten wurde die Ertragsquelle der Werbung forciert und immer mehr Werbepartner kauften Plätze und finanzierten so die Produktion der Zeitungen. Mittlerweile gibt es Zeitungen, die ihre Erlöse allein aus der Werbung generieren und bei denen der Inhalt nur das Beiwerk darstellt. Die Qualität der Inhalte ist gering, ökonomisch werden die Kosten auf einem neuen niedrigen Niveau der Inhalte minimiert.

Mit der konventionellen Nutzung des Webs lassen sich die Kosten der Herstellung weiter minimieren. Die Aufgaben werden teilweise ausgelagert, die Berichte der Redakteure gelangen schnell und einfach in das Blatt, der Druck kann auf günstige Standorte ausgelagert werden, die digitalen Inhalte lassen sich online erneut vermarkten.

Regionale Zeitungen entlassen ihre Redaktionen und kaufen die Inhalte von Wettbewerbern zu. Die Redaktion der „Westfälische Rundschau“ wurde im Jahr 2013 geschlossen, und die Zeitung existiert seitdem weiter als „Geisterzeitung“.

Fallbeispiel Marketing im Web

Sara Senkel hat ihren Chef nun davon überzeugt, eine Website ins Netz zu stellen und in einem Shop die Herrenmode-Produkte anzubieten. Die Website braucht Besucher, und zwar nicht irgendwelche Besucher, sondern Mitglieder der Zielgruppe, die auf die Website gelangen und eine Bestellung absenden. Das ist für Sabine und ihren Chef die gewünschte Zielaktion.

Als Besucherquellen macht sie die Suchmaschinen, Anzeigen im Web, Verlinkungen von Partnern, Empfehlungen in sozialen Netzwerken, Weiterleitungen aus dem Newsletter oder die direkten Zugriffe von Stammkunden aus, die das Modehaus bereits kennen. Sie organisiert die Aktionen bei den Besucherquellen in Kampagnen und will die Kosten und Zielaktionen miteinander vergleichen. Alle Arbeiten sind mit Personalkosten im Unternehmen oder bei Dienstleistern verbunden. Der Webmaster verursacht Personalkosten zur Erstellung und Pflege des Webshops und der Website und hat dabei außerdem ein Auge auf die Usability, die Gebrauchstauglichkeit des Webauftritts. Der Besucher soll sich auf der Webpräsenz zurechtfinden. Er soll gleich beim Einstieg ein gutes Gefühl und den Eindruck haben, dass er hier mit seiner Anfrage richtig gelandet ist.

Ein anderer Mitarbeiter erstellt den Content für die Webseiten und sorgt für die Aktualisierung der Preise. Da er die Produktbeschreibungen und Sonderaktionen koordiniert, versendet er auch gleich den Newsletter, der einmal pro Woche einen zusätzlichen Schub von Besuchern bringt. Ein Dritter kauft die Besucher von anderen Plattformen ein, schaltet Anzeigen mit Texten, Bildern oder Videos und verabredet Marketing-Partnerschaften. Jede Aktion und jede Kampagne benötigt anderes Know-how und mehr oder weniger Arbeitseinsatz. Für eine kaufmännische Rechnung kommt hinzu, dass die Aktionen nicht unabhängig voneinander sind. Einen Newsletter kann Sabine erst an viele Empfänger verschicken, wenn vorher viele Neukunden über die anderen Bezugsquellen gewonnen wurden.

Sabine stellt sehr schnell fest, dass die Kampagnen mit dem höchsten Arbeitseinsatz auch die teuersten sind und sortiert ihre Aktionen zur Besuchergewinnung jeweils nach der Quote des Arbeitseinsatzes am gesamten Aufwand im Marketing. Sie bezeichnet die Einsätze Arbeit (A) und Wissen (W) als die Inputfaktoren und das Ergebnis die Besucherzahl aus den unterschiedlichen Quellen.

Die Besucherzahl ist aber nur ein Zwischenergebnis, denn sie gewinnt für die Website nach einer Anlaufzeit viele Besucher, allerdings gehen zu wenige Bestellungen ein. Der Chef hat ihr aufgetragen in einem Budgetrahmen von 2.000 € im Monat zu bleiben. Die Plattformen lassen sich die Weiterleitungen als Klickgebühren bezahlen, und Sabine sucht nun nach möglichst billigen oder gar kostenlosen Klicks.

Das ihr zur Verfügung stehende Budget gibt Sabine regelmäßig aus, aber obwohl viele Besucher auf die Webpräsenz gelangen, bleibt der Umsatz trotzdem aus. Deshalb holt ihr Chef den Rat eines Kollegen seines Verbandes der Einzelhändler ein, der bereits seit Jahren einen Shop betreibt.

Dieser erklärt ihm die Bedeutung seiner Zielgruppe, die gerade nach Herrenbekleidung sucht und diesen Begriff in eine Suchmaschine oder ein Verzeichnis eintippt. Der zufällige Klicker hat vermutlich nur Langeweile, aber kein Kaufinteresse. Alle möglichen Interessenten aus den Besucherquellen müssen auf diejenigen reduziert werden, die gerade jetzt eine Bestellung abgeben wollen.

Der Chef gibt also Sara Senkel die neue Vorgabe, das Budget auf solchen Plattformen zu verwenden, die am Ende der Prozesskette möglichst viele Bestellungen tätigen. Die Besucherquellen mit wenig oder gar keinen Bestellungen soll sie absortieren.

Sabine erfasst zunächst, wie viel die Besucher von den Plattformen jeweils kosten und zählt im Anschluss, wie viele Bestellungen aus dieser Quelle stammen. Dann teilt sie die Kosten durch die Anzahl der Bestellungen und erhält eine gute Vergleichsbasis.

Fallbeispiel Modehaus

Die Handelsstudentin Sabine Senkel absolviert ein Praktikum in einem Modegeschäft. Sie lernt hier die Ökonomie in der Praxis kennen und vergleicht die zuvor in der Theorie erlernten ökonomischen Aufgaben nun mit dem Web-Business speziell für dieses Unternehmen. Der Juniorchef hat ihr aufgetragen, Überlegungen anzustellen, wie das Geschäft im Web abgewickelt werden kann und ob die Variante kostengünstiger ist.

Sabine Senkel schaut auf die Ertragsseite und überlegt, womit das Modehaus Geld verdient. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob der Verkaufsumsatz der Erlös des Modehauses ist. Das verfälscht das Ergebnis ihrer Reflexion, denn mit der Produktion der Güter hat das Unternehmen gar nichts zu tun. Sie werden zwar eingekauft, die Produktion der Modeartikel ist jedoch von dem Händler praktisch nicht zu beeinflussen, mit anderen Worten: das ist nicht seine Produktions- und Kostenfunktion.

Der Erlös des Modehauses ist die Marge, die Spanne zwischen Verkaufs- und Einkaufspreis. Hier setzt sie mit ihren Überlegungen zum Web-Business an.

Für die Erwirtschaftung des Erlöses arbeiten im Modehaus verschiedene Abteilungen zusammen: Einkauf, Marketing, Buchhaltung, Verkauf, Lager, Design, Management. Sabine hat die Einsatzfaktoren sortiert und „Arbeit“ und „Wissen“ als primäre Aspekte markiert. Im Zuge dieser groben Einteilung denkt sie nun darüber nach, wie die Erträge gesteigert und die Transaktionskosten im Web-Business gesenkt werden können.

Für die Abwicklung der Bestellungen braucht die Ware nicht ausgepackt zu werden. Der Chef spart dafür die Logistik, die Warenwirtschaft und die Einrichtung des Ladens. Er braucht weniger Fachkräfte im Modehaus aber er muss einen Webmaster mit Know-how und technischem Wissen bezahlen.

Die Buchhaltung wird ausgelagert. Das Marketing übernimmt eine Agentur. Lagerkosten werden eingespart. Ein Teil des Ladengeschäftes wird verpachtet, den Zahlungsverkehr wickelt ein Dienstleister ab, und das Risiko wird versichert.

Das geht sicher nicht alles zugleich, aber nach und nach wird sich die Kostenstruktur des Modehauses mit den Produktivitäten der Einsatzfaktoren verändern. Das Unternehmen findet sich in neuen Rahmenbedingungen des Webs wieder und kann die Struktur zu seinem Vorteil nutzen.

Nach der Startphase im Web-Business werden die Prozesse optimiert, die Lerneffekte treten ein. Die Verkaufs- und Logistikprozesse werden flüssiger und das Personal wickelt deutlich mehr Bestellungen in der gleichen Zeit ab.

Mit den ersten Stammkunden baut sich ein Bestand in der Datenbank auf, der dann mit Informationen kostenlos versorgt wird. Die Stammkunden schicken nicht besonders viel zurück, bezahlen pünktlich und kennen die Ansprechpartner.

Die Kunden und Interessenten sollen selbst ihre Kommentare auf der Website unterbringen, eigene Kombinationen empfehlen, andere bewerten und sich im Netz austauschen. Das verursacht wenig eigenständige Arbeit und hält den Namen im Gespräch.

Fallbeispiel Lohnbuchhaltung

Die Lohnbuchhaltung ist innerhalb eines Industrieunternehmens ein Kostenfaktor, der im Rahmen der Bilanz des jeweiligen Unternehmens erfasst wird. Die Erfassung und Berechnung aller steuerlichen Varianten, gesetzlicher Vorgaben und betrieblicher Leistungen ist gut strukturierbar und für die Bearbeitung mit Hilfe von Software geeignet. Die zentrale Verarbeitung bei einem Dienstleister reduziert die Kosten, wenn nicht nur für einen Betrieb, sondern für viele 100 oder 1.000 Unternehmen die gleichen Berechnungen durchgeführt werden.

Lohnbuchhaltung ist ein typischer Outsourcing-Prozess. Die Kosten werden für den Auftraggeber variabel, und das Web übermittelt die Ergebnisse einfach und nahezu kostenlos zurück. Aus den Kosten wird für das dienstleistende Unternehmen ein Ertrag, dem wiederum geringere spezifische Kosten gegenüberstehen. Aus Spezialisierung und Koordination entsteht Wertschöpfung, die zuvor als Kosten bilanziert war.

Outsourcing ändert an der Erbringung der Dienstleistung nichts, überführt die Wertschöpfung jedoch in einen anderen volkswirtschaftlichen Sektor – von der Industrie in die Dienstleistung. Das Unternehmen kauft lediglich das Ergebnis oder die Leistung ein, hat aber nach wie vor die Aufgabe der Integration der externen Dienstleistung in den betrieblichen Ablauf. Im Endergebnis wird noch immer Lohnbuchhaltung durchgeführt und der Nutzen ist unverändert, aber die neue Kombination von fremdem Fachwissen und eigenem Koordinationswissen führte zu einer Reduzierung der Kosten und damit zu der Erhöhung der Wertschöpfung in der Industrie. Das Web erleichtert dieses Outsourcing als Kommunikationsmedium mit niedrigen Kosten der Datenübermittlung.

Fallbeispiel PC-Konfigurator

Ein PC hat zehn Komponenten, vom Gehäuse über das Mainboard und die CPU bis hin zum Netzteil. Die Zusammenstellung dieser Teile setzt ein gewisses Fachwissen voraus, das aber weitgehend strukturiert werden kann. Der Interessent wünscht sich ein funktionsfähiges Gerät, mit dem er seine Aufgaben erfüllen kann. Er gibt eine technische Ausstattung zur Konfiguration vor, die von der Software im Web ergänzt wird. Aber er kann nicht seine Aufgabe eintragen „Minimierung der Verwaltungskosten“ und eine Lösung und Beratung für einen optimalen PC erwarten.

Kreative Lösungen werden von Software im Web nicht angeboten. Der PC-Konfigurator stellt aus einer begrenzten Menge von Teilen mit definierten Entscheidungsbäumen ein Gerät zusammen. Die Eignung für den Einsatz prüft ein Anwendungsberater oder der Kunde selbst. Die Software im Web findet keine kreative Lösung, sondern konfiguriert per Computer in vielen Fällen schneller und fehlerfreier als ein Mensch.

Das Wissen steckt in der Eingabe der Produktbeschreibungen und der Festlegung der Kompatibilitäten mit den anderen Komponenten. Ein bestimmtes Mainboard kann nur eine begrenzte Zahl von Prozessoren eines Herstellers aufnehmen. Die Komponentenliste muss mit menschlichem Know-how auf dem aktuellen Stand gehalten werden. Mit menschlichem Arbeitseinsatz werden die Daten für den Konfigurator gepflegt.

Anschließend rufen beliebig viele Interessenten das Know-how als PC-Konfiguration über das Web ab. Diese Teillösung zur Beratung ersetzt die persönliche Beratung der Verkäufer mit der wiederholten Beantwortung der gleichen Fragen. Die Aufgabe wird durch Spezialisierung auseinander genommen und die Teilergebnisse werden koordiniert.

Arbeitsstunden werden durch Wissen substituiert. Die Produktionsfunktion kann diese Überlegung abbilden und grafisch veranschaulichen. Die Kostenfunktion bereitet dazu die kaufmännischen Entscheidungsparameter auf. Auf der Substitutionskurve wird dargestellt, wie die gleiche Verkaufszahl mit weniger Arbeitseinsatz der Verkäufer und mehr Wissenseinsatz der Programmierer erzielt wird.

Das Beispiel zeigt, dass der Skalenertrag größer als Eins ist, denn jeder neue Web-Aufruf reduziert die spezifischen, variablen Beratungskosten und am Ende den Aufwand pro Bestellung.

Fallbeispiel KIVA

Aus der Kombination von Micro-und Crowd-Financing ist „KIVA“ entstanden. KIVA ist eine Plattform, die Kapital an Kreditnehmer in fast 100 Entwicklungsländern vermittelt. KIVA ist als gemeinnützige Organisation im Jahre 2005 gegründet worden und hatte 10 Jahre später über 1,3 Mio. Kapitalgeber mit mehr als 700 Mio. vermitteltem Kreditaufkommen. Die Rückzahlungsrate liegt bei 98,7 %. Anhand dieses Beispiels lässt sich ablesen, dass die Risikostreuung verbunden mit einer Bonitätsinformation in der Summe zu einer sehr geringen Ausfallquote führt.

KIVA ist keine Bank, sondern eine Community mit einer Plattform für die Vermittlung und Verwaltung von kleinen Investitionen an Private oder Mini-Unternehmer. Das durchschnittliche Kreditvolumen liegt knapp über $ 400 bei den fast 1 Mio. vergebenen Krediten. 1

KIVA arbeitet mit freiwilligen Helfern in der ganzen Welt und sogenannten „Field Partners“ zusammen. Der Field Partner unterliegt der wesentlichen Risikoprüfung, bevor er mit KIVA zusammenarbeiten kann. Er verantwortet die Kreditanträge vor Ort, beobachtet die Rückzahlung und betreut letztlich die Kreditnehmer in ihren Dörfern und Kommunen. KIVA stellt sich aber als wesentliche Plattform zwischen den kleinen Kreditnehmern und den Geldgebern dar. Sie ist eine Fundgrube für die Ideen und die Initiative der kleinen Leute.

Diese zentrale Idee der Vermittlungsplattform kommt ohne Banken zur Abwicklung, zur Risikoabsicherung oder zur Eintreibung der Kredite aus. Die Kreditgeber haben Vertrauen in die Community und vergeben ihr Geld eigeninitiativ nach den Informationen, die von KIVA veröffentlicht werden. Dabei spielt das Gefühl sicher eine größere Rolle als die ökonomische Kalkulation. Gerade dieses Vertrauen zwischen Unbekannten auf allen Seiten zeichnet die Initiative aus.

Innerhalb der Gemeinschaft haben sich weitere Initiativen entwickelt: Eine Sub-Community vermittelt Gelder zinsfrei an sozial wertvoll eingestufte Investitionsvorhaben. Untergruppen von Kreditgebern schließen sich zum Erfahrungsaustausch zusammen und gehen einer gemeinsamen Mission, nach mit der sie die Projekte unterstützen. Die Community unterhält einen Blog. Es gibt Fellowes und Alumnies, Freiwillige helfen mit der Veranstaltung von Events, Projekten oder Kampagnen.

KIVA ist eine typische Gemeinschaft, die mit dem Netzwerkeffekt auf der Basis einer Verbindung von Menschen mit gleichen Interessen und ähnlichen Missionen wächst.

Fallbeispiel LEO

Eine bekannte Plattform mit Wörterbüchern wurde im Jahre 1992 von Studenten und Dozenten der TU München gegründet und später LEO (Link Everything Online) genannt. Das Hauptwörterbuch von Deutsch zu Englisch und umgekehrt wurde ehrenamtlich von Informatikstudenten gestartet und fand schnell Akzeptanz. Zu Beginn steuerten viele freiwillige Helfer ihren Wortschatz als Spenden bei, und die Datenbank wuchs schnell auf über 150.000 Einträge. Die ersten Foren und Benutzergruppen etablierten sich in der Community und brachten ihr Wissen ein. Es entstand sehr nützlicher User-Generated-Content. Lernkurse etablierten sich, und Vokabeltrainer wurden erstellt.

Die drastisch steigenden Zugriffszahlen gingen über die bescheidene Serverkapazität hinaus. Das System setzt einen Aufbau und Kapital zur Finanzierung der Investitionen voraus. Die eher zurückhaltend geschaltete Werbung machte einen professionellen Aufbau bald möglich. Die Computerkapazitäten und die personellen Ressourcen konnten aufgestockt werden.

LEO hat viele wichtige Wörterbücher für die Weltsprachen von Englisch über Spanisch und Italienisch bis hin zu Russisch, Chinesisch und Polnisch auf seinen Servern. Die Zugriffszahlen liegen in einem hohen zweistelligen Millionenbereich pro Tag und der Dienst wächst in mobile Applikationen auf Smartphones, I-Pads und weitere Devices hinein. Die Software ist auf die gängigen Browser und Betriebssysteme abgestimmt.

Aus den gemeinnützigen Anfängen ist seit 2006 eine kommerzielle Gesellschaft geworden, die ihr Wachstum selbst in die Hand nimmt. Das Angebot für die Benutzer ist nach wie vor kostenlos und wird über die Werbetreibenden finanziert. LEO ist ein augenfälliges Beispiel, wie virtuelle Leistungen an virtuelle Märkte gebracht werden und dort von unbekannten (virtuellen) Teilnehmern genutzt werden. Über den Netzeffekt ist das Volumen der Nachfrage und der Interaktionen überlinear gestiegen. Der Zugriff auf den User-Generated- Content erfordert eine ausgewogene Laststeuerung zwischen den Rechnersystemen, die für den Benutzer virtuell bleiben.

Fallbeispiel Modelabel

Die Frühjahrskollektion für das nächste Jahr steht, die Modenschau war ein Erfolg. Gegen Ende der kreativen Phase wird es immer hektisch, das scheint zu Ernesto Pienzes Beruf zu gehören, seit er sein Modelabel „Bocco“ im Markt der Damenbekleidung positioniert. Die Waren liegen in einem mittleren Preissegment und werden weltweit über Boutiquen, Kaufhäuser und ausgewählte Flagship-Stores vermarktet. Das Unternehmen floriert und expandiert in neue Märkte und Produktgruppen.

Vor einigen Jahren hat Ernesto von einem Freund den Kontakt zu einem Full-Service-Logistiker bekommen, der seine Waren über das Web vermarktet. An der Idee gefiel ihm besonders, dass er nichts organisieren muss. Der Dienstleister macht alles für ihn. Er betreibt den Webshop, übernimmt das gesamte Marketing im Web und allen Online-Medien, kümmert sich um die Kundenakquisition, die Zahlungsabwicklung und das Forderungsmanagement. Er liefert die Waren aus und nimmt die Retouren an, schreibt Gutschriften oder Mahnungen und am Ende des Monats liefert der Logistiker das eingenommene Geld abzüglich einer Provision von 30%. Das hält Ernesto für angemessen und freut sich immer wieder über die Berichte und den Geldeingang. „Alles prima“, denkt er sich.

Sein Umsatz im Web nimmt von Jahr zu Jahr zu, sogar viel stärker als der Umsatz in seinen sonstigen Vertriebskanälen. Seit zwei Jahren geht der Umsatz insgesamt zurück ‒ das macht ihn stutzig, denn die Arbeitsbelastung ist im Unternehmen sogar angestiegen. Er bietet seine Ware in weiteren Boutiquen und Ketten von Kaufhäusern an; trotzdem schreibt er Verluste im gesamten Geschäft. Der Web-Dienstleister berichtet noch immer von ordentlichen Umsätzen und er schaut sich die Berichte einmal genauer an. Er will wissen, wie der Umsatz über den Logistiker zustande kommt. Sein Assistent Filipo macht eine Auswertung mit der Veränderung zum Vorjahr:

Ernesto hat ein mulmiges Gefühl. Er ist kein Zahlenmensch aber ein schlauer Kaufmann, also bittet er Filipo und einige Freundinnen darum, in dem Webshop einzukaufen und zu berichten, was sie für Erfahrungen machen. Das Ergebnis schmettert ihn nieder.

Der Webshop holt die Interessenten fast nur mit der bekannten Marke „Bocco“, bei Damenblusen oder modischen Accessoires ist er über die Werbung nicht zu finden. Das bedeutet, dass die Interessenten seine Marke schon kennen, Stammkunden sind und nicht wirklich neu akquiriert werden. Denn wer nach „Bocco“ sucht, weiß was er erwartet. Leider werden diese Erwartungen aber gänzlich enttäuscht.

Der Shop ist schlecht zu bedienen, die Suche funktioniert nicht, und der Warenkorb ist nicht auffindbar. Die Bilder der Kleider sind gut, aber leider stimmen die Preise nicht überall mit den beworbenen Preisen überein. Bei der Hotline läuft der Interessent auf ein Call-Center, die „Bocco“ eigentlich nicht kennen. Die meisten Interessenten springen dann wieder ab und behalten „Bocco“ außerdem noch in schlechter Erinnerung. Das verstärkt den schlechten Einfluss auf die Marke, die nun auch in den Boutiquen und Läden gemieden wird. Aus den Berichten geht das nicht hervor.

Jetzt wird Ernesto vieles klar. Bei einer kompletten Auslagerung seines Geschäftes lagert er auch die Qualität des Marketings aus. Der Dienstleister macht keine Analysen, welche Potenziale er hätte und nicht realisiert hat. Ernesto bekommt keine Rückmeldung über die verpassten Chancen und die Beschwerden der Kunden. Über mangelnde Qualität wird nicht berichtet.

Fallbeispiel Ebay

Ebay ist heute der weltweite Marktführer für Online-Auktionen. 1995 begann das Unternehmen in Kalifornien als Marktplatz für den Austausch von Sammlerartikeln, speziell den PEZ-Spendern. Seitdem hat Ebay sich sehr rasch zum weltgrößten Marktplatz entwickelt, vor allem für den Verkauf von gebrauchten Gütern. Das Unternehmen ist seit seiner Gründung im Jahre 1996 durchgehend profitabel. In Deutschland finanziert sich Ebay über eine Angebotsgebühr sowie eine Provision in Höhe von zehn Prozent, die der Verkäufer bei einem erfolgreichen Verkauf bezahlt.

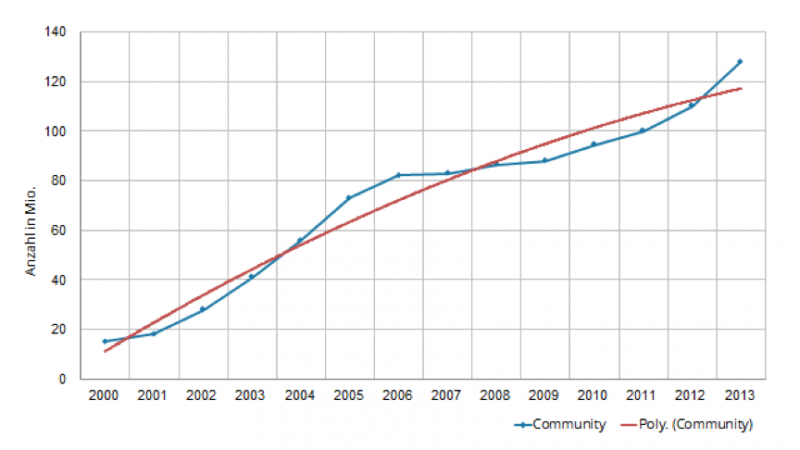

Abbildung Ebay Entwicklung der aktiven Teilnehmer

Ebay umfasst zum heutigen Stand (2014) 128 Mio. aktive Mitglieder weltweit. Das Wachstum der Ebay-Teilnehmer ist in den letzten Jahren abgeflacht. Dennoch steigt der Umsatz weiter an, was einer erhöhten Aktivität der registrierten Teilnehmer zu verdanken ist. Der resultierende Umsatz für Ebay aus Provisionen und Diensten stieg 2013 auf 11 Mrd. $ gegenüber 9,86 Mrd. $ in 2012. Der Nettogewinn daraus betrug 2,86 Mrd. Dollar. Soweit zu den beeindruckenden wirtschaftlichen Daten.

Die Reichweite der Plattform ist allerdings seit 2013 rückläufig; von unter 100 Mio. Besucher pro Monat auf rd. 60 Mio. Besucher. Die Zahl der Teilnehmer wächst langsamer, woraus sich die Annäherung an die Potenzialgrenze ableiten lässt. Ebay hat dieses abflachende Wachstum im Rohertrag mit einer Übernahme der Zahlungsplattform PayPal kompensiert. Das bestehende Kundenvolumen wurde für ein Wachstum in neue Potenziale genutzt. So konnten die Teilnehmerzahl und der Rohertrag in den letzten Jahren erneut deutlich gesteigert werden.

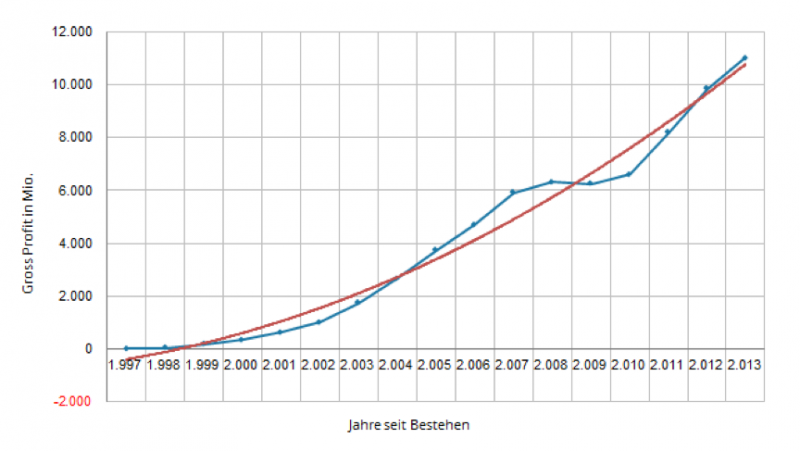

Abbildung Ebay Gewinne

In den ersten 10 Jahren nach der Gründung zeigte Ebay ein rasantes Wachstum im Hinblick auf die Teilnehmerzahl. Die Zahl der aktiven Teilnehmer hat nach dem Anfangsstadium ab dem Jahr 2000 etwa um das 5,5-fache bis zur ersten Sättigung im Jahre 2006 zugenommen. Der Profit ist jedoch in der gleichen Zeit um das 14-fache gewachsen. Die Erklärung für das überproportionale Gewinnwachstum bietet der Netzeffekt auf der Plattform. Ebay ist vor allen Dingen eine Community, deren Mitglieder das gleiche Interesse zum Kauf und Verkauf von Gütern verbindet. Damit ist die Interaktion als ein Charakteristikum des Webs in das Geschäftsmodell integriert. Der Synchronisationswert spiegelt sich in den Umsatzsteigerungen wider.[1]

Der Netzeffekt bei Ebay kommt aufgrund der Interaktion zwischen den Partnern zustande. Das ist das Besondere, denn Kommunikation gab es zuvor bereits auf einem einfacheren Level bei der Verbindung von einzelnen Personen in einem Dialog oder bei einer zentralen Versendung von Informationen. Mit dem Web wurde die Massenkommunikation mit der Interaktion kombiniert. Ebay macht sich den Vorteil des Mediums zunutze und legt damit die Grundlage, auf der dieses mit dem Web wächst und die Wettbewerber überflügelt. Die Plattform realisiert:

- eine schnelle zeitversetzte Kommunikation

- für Akteure mit Computern,

- die bis zum Geschäftsabschluss einander unbekannt bleiben.

Ebay hat diese Charakteristika in sein Geschäftsmodell integriert und wurde so von der Dynamik des Webs mitgetragen. Jeden Tag werden in Tausenden von Kategorien Millionen von Artikeln angeboten. Ebay verbindet Akteure auf regionaler, nationaler und globaler Ebene. Die Basis des Geschäftes ist das Online-Auktionsverfahren, durch das Ebay weltbekannt wurde. Inzwischen ist auf Ebay auch der Handel zu Festpreisen möglich. Dabei kann der Verkäufer entweder das Auktionsformat mit einer „Sofort-Kaufen“-Option kombinieren oder aber seinen Artikel ausschließlich zu einem reinen Festpreis anbieten. So wurde das Business von der Auktion auf eine „normale“ Shopping-Plattform ausgeweitet und tritt damit als direkte Konkurrenz zu anderen Marktplätzen auf. In Ebay-Shops betreiben Händler ein eigenes virtuelles Ladengeschäft. Der Shop wird von jedem Teilnehmer individuell gestaltet. Innerhalb seines Verkaufsraums definiert der Betreiber nach seinen eigenen Vorstellungen unterschiedliche Kategorien und bringt darin seine Artikel unter.

Ebay hatte als Vorreiter (First Mover) ein starkes Wachstum und hat das Potenzial genutzt, um mit dem Kundenstamm und den registrierten Benutzern neue Dienste zur Ausweitung des Geschäftes auf der etablierten Plattform anzubieten. Dazu zählen auch der Verkauf von Werbeplätzen und das Marketing mit den Profilen der Teilnehmer. Die Geschäftsmodelle werden meist nicht durch eigene Entwicklungen vorangetrieben, sondern durch den Zukauf und die Integration von innovativen Unternehmen – Alando, Mobile.de, Skype, Afterbuy, Brands4Friends und mit dem größten synergetischen Potenzial: PayPal.

[1] Peters verwendet diesen Begriff für den bei ihm so genannten positiven Netzwerkeffekt (vgl. Peters 2010: S. 35)

Fallbeispiel neue Berufsbilder

Im Web-Business hat der Beruf des Webmasters eine zentrale Bedeutung erlangt, was an der Untergliederung in die Teilgruppen Website-Koordinator, Web-Designer, Web-Entwickler, Web-Vermarkter, Web-Administrator und weitere erkennbar ist. In den Anfängen des Webs genügte die Arbeit einer Person für die Planung, Erstellung und Administration einer Webpräsenz. In der Folgezeit wurde das Arbeitsgebiet differenziert und der Webmaster übernahm als Generalist mehr und mehr die Koordination und Steuerung der Spezialisten.

Das Controlling der Website in den Teilbereichen „Findability“ und „Usability“ bietet ihm erste Signale zur Performance im Web-Business. Er steuert das Marketing in den Suchmaschinen und Katalogen, mit Kooperationspartnern und im eigenen Kundenstamm mit einer Auswertung der Besuchersegmente, der Konversionen und der Kostenrelationen. In seinem Aufgabenfeld haben sich weitere Berufsbilder für Datenbankkoordinatoren, Softwareentwickler, Server-Administratoren und Webdesigner etabliert.

Das gesteigerte Umsatzvolumen im Web-Business schafft neue Berufe in der Kundenbetreuung vom Call-Center und der Reklamation bis hin zur Bestellannahme und Bedienung des Chats oder Management der Auftritte in unterschiedlichen Communitys. Der Distanzhandel benötigt Arbeitskräfte für die Warenverwaltung und Logistik, hier sind es zum Beispiel die Fachkraft für Lagerlogistik, der Lagerist, der Einkäufer und Disponent, der Kommissionierer, die Fachfrau/der Fachmann für Express und Kurierdienste und Versandmethoden, SAP-Berater oder Supply-Chain Manager. Diese Berufe sind wegen der Trennung der vormals physischen Präsenz der Güter und Handelspartner auf Präsenzmärkten entstanden. Die Arbeitsteilung hat den Prozess für das Angebot, den Verkauf und die Übergabe von Waren zerstückelt, und die Menschen müssen nirgendwo vor Ort sein, um die Ware dort zu begutachten oder den Handelspartner zu treffen. Die Ware wird bewegt, und die Logistik erfordert Koordinationswissen und organisatorische Fähigkeiten.

Die Zahlungssysteme stellen einen integralen Bestandteil des Web-Business dar, und für Distanzzahlungen ist die Kluft zwischen dem Zeitpunkt der Güterübertragung und der Zahlung zu überwinden. Hierzu werden Experten für das Risiko- und Forderungsmanagement benötigt. Die Finanzdienstleister bauen Know-how für das Onlinebanking auf, bei dem die Schnittstellen und die Sicherheitssysteme zu verwalten sind. Die Kunden werden über die Leistungen informiert, und neue Kunden werden akquiriert. Scoring-Systeme für das Risikomanagement werden erfunden und programmiert, mit denen die Zahlungssicherheit verbessert wird. Die Web-Vermittlung von Krediten, Versicherungen, Fonds und Geldanlagen erfordert eine andere Beratungsleistung als der persönliche Kontakt im Büro oder der Bank.

Das erforderliche Wissen geht nicht in die Breite, sondern in die Tiefe, die Arbeitsteilung verlangt nach Spezialisten mit geringem Wissen über die Inhalte und guter Handhabung von Software. Der Beruf hat einen großen virtuellen Anteil, der über den Laptop oder das Mobiltelefon erledigt wird.

Fallbeispiel First Copy Costs

Die Herstellung des vorliegenden Buches hat zu einem sehr hohen Prozentsatz Know-how und Arbeit erfordert. Die Erfahrungen sammelten sich in vielen Jahren an, sie wurden in Vorträgen und Vorlesungen erprobt und vervollständigt. In den letzten Jahren und Monaten vor der Fertigstellung wurden die Recherchen intensiviert und aktualisiert. Lektoren haben das Buch geprüft, den Text überarbeitet und Feedback zu Inhalt und Verständlichkeit gegeben. Mediendesigner haben an Grafiken und Layout gearbeitet und die Inhalte in eine druckreife Form gebracht. Webseiten wurden konzipiert und Modellrechnungen überprüft. All diesen Aufwand- und Kostenpositionen ist gemein, dass sie versunken sind. Sie lassen sich nicht wieder zurückholen oder ungeschehen machen. Lediglich die zukünftigen Erträge helfen, die Ausgaben zu amortisieren.

In der Medienwelt sind die versunkenen Kosten die First Copy Costs, und sie variieren in der Relation zu den Gesamtkosten in den einzelnen Mediengattungen.[1] Mit dem Begriff Fixkosten wird dieser Anteil an der betriebswirtschaftlichen Rechnung nur ungenügend beschrieben, denn die Fixkosten fallen in jeder Periode an. Das sind zum Beispiel die Personalkosten, das Lager und die Abschreibungen. Die versunkenen Kosten sind die Herstellungskosten, die Arbeit des Autors, des Lektors und des Grafikers, Layout, Lizenzen und Marketing.

Die First-Copy-Costs sind im Sinne des Namens die Kosten des ersten Produktes. Wenn es das einzige bleibt, konzentrieren sich alle Kosten auf dieses erste gedruckte Exemplar als eine Einzelfertigung. Aus der Kostenrechnung fallen die variablen Kosten wie Vertrieb, Rabatte, Druckkosten und das Autorenhonorar heraus. Auf diesen Wert fallen die Grenzkosten. Dabei ist es fast unerheblich, ob die First Copy Costs oder die Fixkosten durch die kumulierte Anzahl der abgesetzten Formulare dividiert werden. Die letzte abgesetzte Einheit kostet also die variablen Kosten und damit rund die Hälfte des Ertrages.[2]

Die erste Version des E-Books ist die Vorlage, nach der praktisch mit dem Abruf des E-Books oder des Musikfiles, des Videos oder des Bildes produziert wird. Sehen wir von den First-Copy-Costs ab, bestimmen die variablen Kosten bei den digitalen Gütern wie den E-Books das Marketing, die Rabatte und das Autorenhonorar. Es fällt auf, dass Marketing variabel kalkuliert werden kann, weil es erfolgsorientiert als Dienstleistung gekauft wird. Häufig ist es in dem Rabatt enthalten, wenn über große Plattformen verkauft wird, die selbst einen gut segmentierten und effizienten Vertriebskanal haben. Sie erhalten dann eine Provision für die Vermarktung, den Vertrieb und die Produktion des digitalen Gutes. Die Druckkosten sind gleich Null.

Jedes im Web-Business angebotene digitale Gut weist diese Kostenstruktur auf, sei es ein Softwareprogramm, Musik-, Video- oder Bilddateien, also jedes Gut auf einem Speichermedium. Im Marketing der Güter sind Kostendegressionen möglich, die in den vier wesentlichen Effekten im Web-Business begründet sind.[3] Bei virtuellen Gütern sind die Kostendegressionen noch ausgeprägter, denn sie benötigen noch nicht einmal ein Speichermedium. Der Zugang zur Information und werbefinanzierte Ertragsmodelle lassen sogar die Marketingkosten gegen Null sinken. Um auf den Ausgangspunkt der Buchherstellung zurückzukommen, wird der Text weder als Buch gedruckt, noch digital zum Download angeboten, sondern auf einer Webpräsenz abgelegt, wo er gelesen werden kann. Die Gebühr zahlt entweder der angemeldete Benutzer selbst oder Werbepartner für ihn.

[1] Zerdick 2001: 165 f.

[2] Diese Relationen sind diversen Veröffentlichungen im Web entnommen und wurden im persönlichen Gespräch mit Verlegern abgeglichen.

[3] Dem Netzeffekt, Lerneffekt, Bestandseffekt und Verbundeffekt.

Fallbeispiel Dampfmaschine

Den Beginn der industriellen Wirtschaft stellt die Erfindung der Dampfmaschine durch James Watt (1769) dar. James Watt war der Haustechniker an der Cambridge Universität. In der Physik-Vorlesung sollte die bereits stationär betriebene Dampfmaschine am Modell untersucht werden. Leider blieb die Maschine immer stehen, und Watt musste lange tüfteln, bevor die Dampfmaschine als kleines Modell rund lief. Er hat mit der Größe des Kessels, des Schwungrades und weiterer Details experimentiert bis ihm der Durchbruch gelang. Im Gefolge dieser Erfindung wurde die Maschine zur Verbesserung der menschlichen Arbeitsleistung mit mechanischen Prinzipien eingesetzt. Hierfür musste zunächst die Trennung des Menschen von der körperlichen Arbeit durchgeführt werden. Der Einsatz von Maschinen zur Unterstützung menschlicher Arbeitskraft wird als Beginn der Industrialisierung angesehen und häufig mit Adam Smith und seinem berühmten Buch „Wealth of Nations“ (1776) gleich gesetzt.

Darin hat er die Dampfmaschine als Innovation nie erwähnt, obwohl er an derselben Hochschule gelehrt hat, an der Watt die Dampfmaschine entwickelte. Vielmehr hat Smith die Arbeitsteilung mit ihrem ökonomischen Nutzen beschrieben. Adam Smith beginnt sein bedeutendes Buch: „Inquiry into the nature and the causes of the wealth of nations“1 mit den Worten: „The greatest improvement in the productive powers of labour, and the greater part of the skill, dexterity, and judgement with which it is any where directed, or applied, seem to have been the effects of the division of labour.“Adam Smith erklärt die wachsende Produktivität der Arbeit mit der Arbeitsteilung. Er hat eine kleine Fabrik für die Herstellung von Nadeln besucht und Folgendes festgestellt: Während ein Arbeiter nur wenige, sicher nicht mehr als 20 Nadeln pro Tag fertigen kann, schaffen in einer Fabrik zehn Arbeiter – von denen der eine den Draht zieht, der andere ihn schneidet, der dritte die Spitzen schärft, usw. – 48.000 Nadeln täglich. Die Produktivität eines Arbeiters ist also von 20 auf 4.800 Nadeln gestiegen, d.h. um das 200-fache.

Beide Effekte bilden noch heute die Grundlage für die Rationalisierung und den Fortschritt in der Fertigung – auch in der Fertigung virtueller Güter. Die Technik verlangt nach Maschinen, auf die Arbeiten ausgelagert werden, und die Ökonomie setzt Arbeitsteilung voraus, um die Prozesse auf Menschen und Maschinen aufzuteilen. Im Web-Business repräsentiert das Web die Maschine und die Ökonomen teilen die Prozesse zur Verarbeitung auf und koordinieren die Ergebnisse zu virtuellen Gütern.

Fallbeispiel Kirschen

Der 1. Sektor

Bei der Kirschernte war die gesamte Familie des Bauern Rotmark in den stämmigen hohen Bäumen. Der Kaiser war abgesetzt und eine Aufbruchstimmung ging durch das Land als der erste Weltkrieg zu Ende war. Die Händler kamen auf den Hof und verhandelten den Preis der großen roten Kirschen. Alle Arbeiten in dieser Landwirtschaft konzentrierten sich auf den Hof. Rotmark nutzte Land für seinen Betrieb und Arbeiter, Kapital setzte er ganz wenig ein, lediglich ein Fuhrwerk, seine Lager- und Sortierhalle und einige Leitern und Eimer. Die Ökonomie war auf den Teil der Wirtschaft reduziert, den man später den 1. Sektor nennen wird.

Der 2. Sektor

Nach dem zweiten Weltkrieg zog die industrielle Landwirtschaft bei Bauer Rotmark ein. Er weitete seinen Baumbestand auf mehr als 40.000 Kirschbäume aus und bewirtschaftete wie seine Nachbarn auch mehr als 100 ha Land. Die Flächen wurden zusammengelegt, aufgekauft oder zusammenhängend gepachtet, so dass die Betriebe immer größer und die Anbaumethoden industrieller wurden. Für die Landwirtschaft wurde die Industrie eingesetzt und ausgeweitet. Bauer Rotmarks Sohn düngt nun chemisch und verwendet Pestizide, fährt seine Ländereien mit dem PKW ab, setzt Traktoren ein, zieht Bewässerungsgräben und beschneidet seine Bäume mit maschineller Hilfe. Die Ware wird von Genossenschaften vermarktet und ein Wirtschaftsprüfer erstellt Buchhaltung und Bilanzen. Alle Großbauern halten die Industrie beschäftigt, die sich als der 2. Sektor etabliert hat.

Der 3. Sektor

Auch der 3. Sektor bietet seine Dienste den Rotmarks an. Die Kirschbäume werden industriell im Spalier gepflanzt und über die Felder sind Folien gespannt. Die Überdachung beansprucht einen enormen Kapitalaufwand. Kilometerlange Wasserschläuche werden an die Bäume verlegt, damit aus großen Behältern in der Wachstumsphase tröpfchenweise Wasser mit Dünger an die Wurzeln gebracht werden kann. Hohe Windmühlen fächeln den Kirschbäumen in eisigen Frühjahrsnächten wärmere Luft zu und Knallkanonen vertreiben in der Reifezeit die Stare. Der Bauer lagert mehr und mehr Arbeiten aus. Er lässt die Felder von Lohnunternehmern düngen, beschäftigt Subunternehmer als Erntehelfer, lässt die Kirschen täglich tonnenweise von Logistik-Unternehmen abholen. Die Vermarktung wird von den großen Einkaufsketten übernommen. Das gesamte Rechnungswesen erledigt eine Buchstelle und die Forderungsverwaltung übernimmt eine Factoringbank. Der Dienstleistungssektor ist ursprünglich aus dem industriellen Sektor hervorgegangen, denn das Dienstleistungsvolumen ist dort um ein Vielfaches höher im Vergleich zu dem relativ kleinen Landwirtschafts- und Rohstoffsektor. Für beide Sektoren sind die Unternehmensberater tätig, die Steuerberater, die Banken und Versicherungen, die Medien und Agenturen, die Anwälte, Notare und Vermittler. Die Landwirtschaft versorgt die Bevölkerung mit Kirschen, daran hat sich nicht viel geändert. Die Verbuchung der Wertschöpfung ist jetzt in Sektoren aufgeteilt, die großen Landwirte brauchen relativ weniger eigene Arbeitskräfte, dafür geben sie die Arbeit an andere Sektoren ab. Bauer Rotmark sagt: „Das ist alles nur ein riesiger Verschiebebahnbof, mehr Kirschen werden deshalb nicht gegessen.“

Der 4. Sektor

Sein Sohn ist in der virtuellen Welt zuhause, die ein weiteres Gleisbündel zu dem Bahnhof beiträgt. Er will die Kirschen selbst vermarkten und bietet sie auf der Website „paradieskirschen. de“ an. In der Community tauschen sich die Interessenten aus, auf Facebook und Twitter sammelt sich eine Fangemeinde. Bestellungen kommen per E-Mail und über den Warenkorb herein. Die Rückfragen zu Liefermöglichkeiten und Preisen werden von einem Call-Center in Indien über das Web beantwortet, Chat und SMS gehören zur täglichen Kommunikation. Die Buchstelle hält alle Daten und Abrechnungen in der Cloud, auf die der Steuerberater, Bauer Rotmark, der Wirtschaftsprüfer und die Factoringbank Zugriff haben. Die Erntehelfer werden über das Web von einem Vermittler angeboten, der die Bewerber aus Rumänien, der Ukraine und Lettland holt. Der Vermittler selbst agiert aus steuerlichen Gründen offiziell aus Luxemburg, sitzt aber mit seinem Laptop am Gardasee. Über diesen 4. Sektor der virtuellen Ökonomie leitet Bauer Rotmark schon ein Viertel seiner Kosten.

Fallbeispiel CRM

Sabine Senkel hat eine gute Idee für das Web-Business und fragt den Chef: »Wie würden Sie die Kunden informieren, wenn Sie genau wüssten, welche Konfektionsgröße sie haben, was sie schon gekauft haben, wann sie zuletzt bei uns waren, wie oft sie kommen und wie viel sie dann ausgeben?«

»Na das wäre prima, ich informiere sie, wenn eine neue Kollektion nach ihrem Geschmack hereingekommen ist, ich sage ihnen, welche Accessoires zu ihren Einkäufen bei uns passen.« Der Chef gerät ins Schwärmen und malt weiter aus, wie der Kunde rechtzeitig über den Ausverkauf informiert wird, wie er zu Veranstaltungen und Hausmessen eingeladen wird, welche Vergünstigungen ihm als Stammkunden gewährt werden und wie über ihn seine Familie und Freunde gewonnen werden können.

Die regelmäßige Versendung des Newsletters lockt 10–20% aller Besucher als wiederkehrende Kunden auf die Website. Obwohl dieser Anteil wie ein geringer Beitrag zu dem Umsatz aussieht, bringt er doch einen ganz erheblichen Ertragsanteil mit. Die Versendung des Newsletters ist fast kostenlos, die Administration der Bestellungen ist einfach, da die Kundendaten schon angelegt sind und somit die Logistik und der Zahlungsverkehr sehr geringen Aufwand verursachen.

Die Datenbank für den Newsletterversand wird automatisch mit den Kunden und Interessenten gefüllt, ein externer Dienstleister verwaltet die Daten, trägt die Abmeldungen aus und versendet die Informationen.

Fallbeispiel Zielgruppen Sharing

Die einfach aufgebaute Website rawfuture.com veröffentlicht Tipps, Rezepte und Informationen zu der Ernährung mit Rohkost. Dort werden Rezepte zu veganen Speisen und Gesundheitstipps ausgetauscht. Mit dem einfachen Aufbau sowie der Konzentration auf wenige Themen erreicht die Website eine hohe Relevanz in den Suchmaschinen.

Abbildung Rohkost-Community-Empfehlungen

Die Website hat einen Blog und ist gut mit anderen Präsenzen für die Zielgruppe vernetzt. Ein Link führt zu einer größeren Website des Regenbogenkreises mit einem Shop zu dem Einkauf der Zutaten und Geräte.

Der Betreiber ist aktiv in Communitys und verlinkt seine Präsenz über YouTube und Facebook. Die Netzwerkarbeit wird von den Suchmaschinen positiv bewertet. Die Links auf die Community erschließen dem Interessenten weitere Informationsquellen, Blogs, Vlogs und Webseiten.

Bei näherer Analyse lassen sich über die Verbindungen sehr viele aktive Betreiber von Webpräsenzen, Videos mit Kochanleitungen, Facebook-Seiten, Verknüpfungen und Freundschaftsringe finden. Auf diese Weise surfen viele Interessenten durch die Informationsangebote und tragen mit Kommentaren, Blog- und Forenbeiträgen zu der weiteren Popularität der Anbieter bei. Es entsteht eine thematisch fokussierte Community über viele verschiedene Webpräsenzen. Diese Gemeinschaft wächst und sammelt Kontakte in der Zielgruppe.

Die Partner haben keine Scheu, sich miteinander zu verbinden und die Aufmerksamkeit der Zielgruppe, der „Gesundheitsbewussten“, miteinander zu teilen. Das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie Synergie im Web gefördert wird und alle Teilnehmer mehr erreichen – mehr Kontakte, mehr Aufmerksamkeit, mehr Besucher und Relevanz ihrer einzelnen Angebote.

Die Seite von rawfuture.com integriert mehrere Links zu passenden Synergie-Partnern. Diese Links sind für die empfangenden Webseiten sehr wertvoll – im besten Sinne des Wortes. Die durchgeleiteten Interessenten sind segmentiert und qualifiziert. Die Empfänger messen in ihrer Erfolgskontrolle eine hohe Konversionsrate von der Ankunft auf der Landingpage zu der Zielaktion. Deshalb sind sie in den meisten Fällen gerne dazu bereit, ihrerseits Links auf weitere passende Synergiepartner zu setzen. Die Erfolgsspirale aus Wachstum der Community, Relevanz der Beiträge und vernetzten Partner, eigene Empfehlungen und durchgeleitete Interessenten kommt in Gang und alle ziehen ihren Nutzen aus der Synergie.

Fallbeispiel ECC

Das E-Commerce-Center Köln befasst sich mit vielen praxisnahen Themen und bietet das Know-how von Online-Experten an. Die Leistungen des Instituts umfassen Analysen und Strategieberatungen sowie selbstständig erarbeitete Fachbeiträge und Marktstudien.

Auf der Website werden Themen und Aufgaben des E-Commerce herausgestellt; die Beschreibung der Aufgaben ist nach Themen und Branchen gegliedert. Angebote des ECC sind in den Unterbereichen Produkte und Leistungen ausführlich beschrieben. In den Gliederungen und Detailbeschreibungen finden sich keine Preise oder Bestellmöglichkeiten – die Website präsentiert sich damit sehr klar als Knowhow- Plattform. Der Shop belegt einen kleinen Bereich der Navigation und ist bei

Weitem nicht so präsent wie ein Webshop mit Produkten und Warenkorbsystem. In der Angebotstriade überwiegt die Darstellung der Aufgaben und Lösungen, die angebotenen Güter treten in Relation hierzu in den Hintergrund.

Fallbeispiel Scootertuning

Die Zielgruppe der vornehmlich männlichen Jugendlichen, die an ihren Mopeds und Scootern schrauben, ist sehr aktiv im Web. Reparaturanleitungen und Probleme werden diskutiert. Gegenseitig wird sich mit Empfehlungen oder Ersatzteilen

geholfen. Die persönlichen Erfahrungen oder Erlebnisse werden über Videos oder Bilder vermittelt. Events und Treffen werden über die Community bekannt gemacht. Die »Schrauberszene« tauscht sich aus. In der Community von »Scootertuning.de« sind über 100.000 Mitglieder angemeldet, die weit über 300.000 Beiträge erstellt haben und sich ganz speziell zu dem Thema Moped, Vespa oder Scooter austauschen. Sie sind angemeldet, erreichbar und die ideal segmentierte Marketingplattform für einen Verkäufer von Ersatzteilen. Hier stellt sich der Anbieter »Scooter Attack« in den Vordergrund.

Die direkte Verbindung zu dem Anbieter ist zu erkennen. Das Verkaufsinteresse darf aber nicht im Vordergrund stehen, sonst sinkt die Akzeptanz bei den Teilnehmern.

Fallbeispiel Seitenlänge

Die Länge der Webseite orientiert sich meist an den Lesegewohnheiten und der Seitenlänge Erforschung der Inhalte durch die Besucher. Jeder Klick auf eine weitere Seite birgt das Risiko eines Abbruchs – das ist das Argument für eine lange Webseite, auf der mehrfach nach unten gescrollt werden muss, um Informationen aufzunehmen. Ein typisches Beispiel hierfür liefert ein sehr bekanntes und erfolgreiches Unternehmen Bruce Clay.

Auf europäischen Seiten wird das oft anders gehandhabt: Die Seiten sind ungefähr so groß wie der Bildschirm und am unteren Rand wird jeweils vor oder zurück navigiert. Teilweise werden beide Navigationsarten kombiniert. Auf eine Webseite mit vertikalem Scrolling werden horizontale Karussells eingebaut. Der Besucher muss auch hier geführt und informiert werden. Er soll die Pfeile sehen, mit denen er sich horizontal weiterbewegt; außerdem muss klar sein, wie viele Informationen oder Seiten in der Ebene zu erwarten sind. Bei dem Beispiel von Bruce Clay ist ein Karussell erkennbar; die Punkte am unteren Rand geben den Hinweis, dass jetzt das zwölfte von 17 Bildern angesteuert wurde.

Amazon nutzt ebenfalls eine Karussell-Darstellung auf den Webseiten, um seine Angebote oder die zuletzt angeschauten Produkte zu präsentieren. Die Pfeile zur horizontalen Navigation sind deutlich zu sehen. Die Präferenzen der Webdesigner ändern sich mit den technischen Möglichkeiten und den Erwartungen sowie Gewohnheiten der Besucher. Die Entscheidung liegt nicht auf der Hand.

Kurze Seiten laden schneller und sind spezialisiert. Nur die Seite selbst muss bei der Suche nach etwas Bestimmten gefunden werden. Da der Besucher aber durch die einzelnen Seiten der Präsenz navigieren muss, gehen mit jedem Seitenwechsel auch wieder einige Interessenten verloren, die in das Web zurückklicken.

Bei langen Seiten wird die genaue Position auf dem Schirm gesucht, dem Interessenten werden Seitenanker als Hilfen angeboten. In dem Fall hat jede Seite ein kurzes Inhaltsverzeichnis – eine Führung durch den Text scheint flüssiger und ohne Umblättern möglich.

Fallbeispiel BMW-Bank

Die BMW Bank ist seit 1973 tätig und bietet ihre Dienste sowohl den Kunden als BMW Bank auch den Händlern der BMW-Gruppe an. Mit einer Bilanzsumme von rd. 20 Mrd. gehört sie zu den 50 größten Banken in Deutschland. Ihre Webpräsenz bietet Informationen mit Blick auf die Geschäftszweige der Bank. Diese reichen von der Autofinanzierung über die Depotverwaltung und Kapitalanlage bis hin zu Sparverträgen und der Emission von Kreditkarten.

Im oberen Bereich der Webseite werden emotional aufgeladene Bilder abgespielt, die das Markenimage auf Geschäft und Auftritt der Bank übertragen (s. die Besprechung des Halo-Effekts in »Halo-Effekt«, S. 84). In der Mitte werden Fakten und Zahlen präsentiert, die den Intellekt des Besuchers ansprechen. Der Interessent wird durch unterschiedliche Links zur weiteren Erkundung der Webpräsenz animiert. Er kann sich hier einloggen und auf sein persönliches Konto zugreifen. Die Seite zeigt einen klaren Fokus; sie lenkt nicht mit fremder Werbung, Pop-Ups oder aufgesetzten Video-Effekten von der wesentlichen Aussage ab: Hier ist eine Bank, die hilft, Träume zu realisieren und deren Angebote profitabel sind.

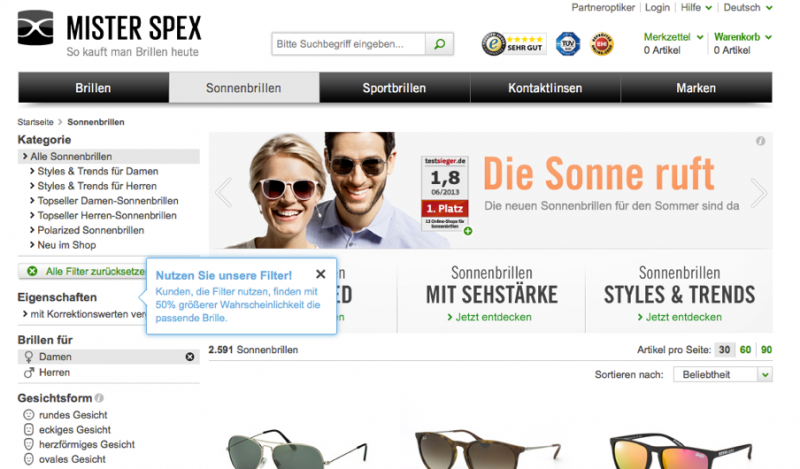

Fallbeispiel Mister Spex

Das Unternehmen stellt sich in seiner Kommunikation primär als Handelsunternehmen dar. Zu einem kleinen Teil informiert es die Kooperationspartner und die Öffentlichkeit und interagiert außerdem mit den Besuchern im Zuge der Produktauswahl. Die Spezifikationen werden abgefragt: die gewünschte Brillenform sowie -breite, Rahmentyp, Farbe, Material und Preiskategorie. Ob die Brille auf das Gesicht passt, lässt sich durch eine einfache Angabe zu der Gesichtsform herausfinden. Die komfortablere Lösung ist die virtuelle Anprobe, bei der mit einer Webcam das Gesicht aufgenommen und die ausgewählte Brille dazu in das Bild kopiert wird.Bei Mr. Spex als Handelsunternehmen liegt der Schwerpunkt ganz klar auf den Transaktionen – dem Verkauf von Produkten. Die Brillen werden in vielen Ansichten und Vergrößerungen präsentiert, mit Bildern zu unterschiedlichen Farbausführungen, technischen Daten und Abmaßen, versandkostenfreier Lieferung u. v. m., wodurch die Transaktion motiviert werden soll.

Abbildung Mister Spex Sonnenbrillen

Mit dieser groben Analyse wird der erste Eindruck komponiert. Die Kommunikation setzt ihren Schwerpunkt auf die Transaktion. Das erwartet der Besucher, denn Standardbrillen brauchen keine ausführliche Information über das Produkt (im Vergleich zu technischen Produkten oder Fahrzeugen). Die Interaktion mit dem Besucher ist auf das Ziel der Transaktion ausgerichtet. Ein Modul mit starker Interaktion bestimmt die virtuelle Anprobe, aber auch das unterstützt hauptsächlich die Konversion vom Besucher zum Kunden.

Fallbeispiel Vorwerk

Am Beispiel von Vorwerk stellt sich ein Unternehmen mit einem vielfältigen Angebot und übersichtlichen und einfachen Webseiten dar. Die Präsenz beachtet das Integritätsprinzip und verstärkt das bekannte Image. Der Besucher fühlt sich empfangen und kann sich leicht orientieren.

Die Seite ist übersichtlich. Der User findet sich gut zurecht. Die Navigation ist eindeutig. Es sind keine störenden Elemente auf der Homepage, sie konzentriert sich auf das Wesentliche.

Fallbeispiel Integritätsprinzip

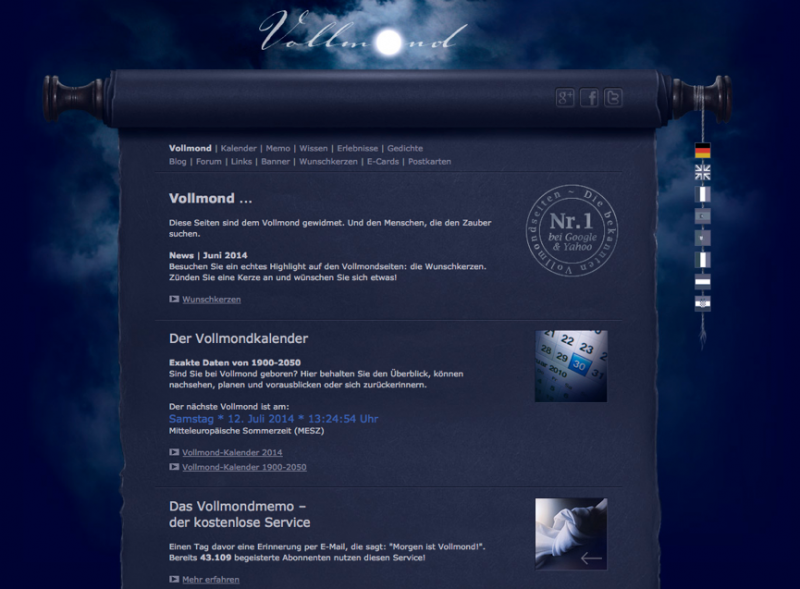

Es begann alles mit der Suche nach dem nächsten Vollmond-Datum. Die Idee zu einem Vollmond-Kalender entstand aus einer privaten Initiative von Pat und Jörg Werner.[1] Die Website reflektiert mit einem tiefen Dunkelblau die Stimmung und Farben einer klaren Vollmondnacht. Dazu passend wurden Gedichte, Erlebnisse und Bilder zu dem Vollmond-Thema gesammelt und auf die Website gebracht.

Inzwischen enthält die Webpräsenz ein Forum, einen Blog, einen E-Card-Versand und einen integrierten Shop. Aus der privaten Initiative ist eine gut besuchte Webpräsenz geworden, auf der sich viele tausend Web-Besucher angemeldet haben, um rechtzeitig an die Vollmond-Daten erinnert zu werden. Das „Vollmond-Memo“ ist der wichtigste regelmäßige Kontakt zu den Mitgliedern.

Die Website hat einen hohen Wiedererkennungswert und wirkt einladend und sehr authentisch. Sie verzichtet auf Ablenkung, fremde Informationen und Werbeeinblendungen. Andererseits macht sie selbst auch keine bezahlte Werbung oder verfolgt eine aggressive Linkbuilding-Strategie. Trotzdem hat sich die Website für die meisten Suchbegriffe zum Thema Vollmond auf die ersten Plätze der Suchmaschinen hochgearbeitet. Sie ist damit ein ausgezeichnetes Beispiel für die Janus-Strategie,[2] mit der die Webpräsenz erfolgreich für die Robots der Suchmaschinen und den Besucher optimiert ist.

Das Design der Präsenz ist sehr ruhig und der Dunkelheit angepasst. Kein Pop-Up, unerwünschte Werbung oder E-Mail SPAM stören den kontemplativen Gesamteindruck.

Die Führung durch die Webpräsenz ist textorientiert und ungewöhnlich, sie wird durch Bilder unterstützt. Da sich alles auf Informationen zum Mondthema konzentriert, fasst der Besucher schnell Vertrauen und wird zum Stöbern auf der Website animiert.

Die Kommunikation mit dem Besucher ist auf die Bereitstellung von Informationen zum Vollmond ausgerichtet. Das ist der Zweck der Seite, deshalb ist das Vollmond-Memo auch der zentrale Dienst. Die Präsenz bleibt integer und die Erwartung der Besucher wird erfüllt.

Abbildung Fallbeispiel zum Integritätsprinzip: Vollmond.info

[1] Das Fallbeispiel ist mit freundlicher Genehmigung von Pat und Jörg Werner übernommen, die in 2003 die Initiative zur Website Vollmond.info ergriffen haben.

[2] Die Janus-Strategie ist ausführlich bei Hildebrandt, Hudetz 2007 a. a. O. besprochen. Sie ist mit dieser Bezeichnung nicht bei vollmond.info angewendet worden, das Ergebnis ist aber vergleichbar.

Fallbeispiel Integrität

Für bekannte Marken gilt das Integritätsprinzip ebenso wie für kleine Websites. Der Integrität Interessent fühlt sich gut aufgehoben, wenn er im riesigen Meer der Informationen im Web einige Inhalte wiedererkennt. Mit diesen vertrauten und positiven Erwartungen kommt er auf die Website.

Nivea eignet sich als positives Beispiel ebenso wie viele andere Marken, bei denen sich die Farbgebung, die Fonts, der Schreibstil, die Logos oder Leitmotive auf den Webseiten wiederholen. Bei Milka kommt die lila Kuh im Web daher, Coca Cola wird von Rot dominiert, und die F.A.Z. kommt mit dem Layout einer Zeitung ins Web.

Bei Nivea dreht sich alles um Farbe, Form und Beschriftung der berühmten Dose. Der Schriftzug wird in den Überschriften zu den Themen der Seiten aufgegriffen. Die Unternavigationen auf den Seiten haben die runde Form der Dose. Die Website wird durch Blau dominiert. In den Feinheiten bei der Auswahl der Bilder oder der Texte wird auf eine entsprechende Sprache mit Blick auf die Zielgruppe geachtet.

Indem der Anbieter das Integritätsprinzip auf seinen Seiten beachtet, nimmt er den Besucher mit seiner Erwartung auf und enttäuscht ihn nicht. Die entscheidenden ersten Sekunden der Besuchszeit werden positiv überbrückt. Wenn seine Erwartung genährt wird, dass er hier bei dem richtigen Unternehmen ist, bleibt die Abbruchrate niedrig. Die Abbruchrate ist die erste wichtige Quote auf der Konversionspyramide.